タイで仮想通貨ローンは課税される?|税制度の理解

仮想通貨を売却せずに現金を調達できる「仮想通貨ローン」は、税務リスクを抑えながら資産を有効活用できる手段として注目されています。

特にタイに住んでいる方、あるいはタイで資金を使いたい方にとっては、「ローンで受け取ったUSDTやTHBは課税対象になるのか?」「タイの銀行に送金した場合に申告は必要か?」など、実務面での疑問が多く寄せられています。

本記事では、タイにおける仮想通貨ローンの税務上の取り扱いについて、最新の実務情報・制度理解・よくある誤解を整理しながら、合法的かつ安心して利用するためのポイントを解説します。

「仮想通貨を売らずに現金化したいが、税務の不安がある」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

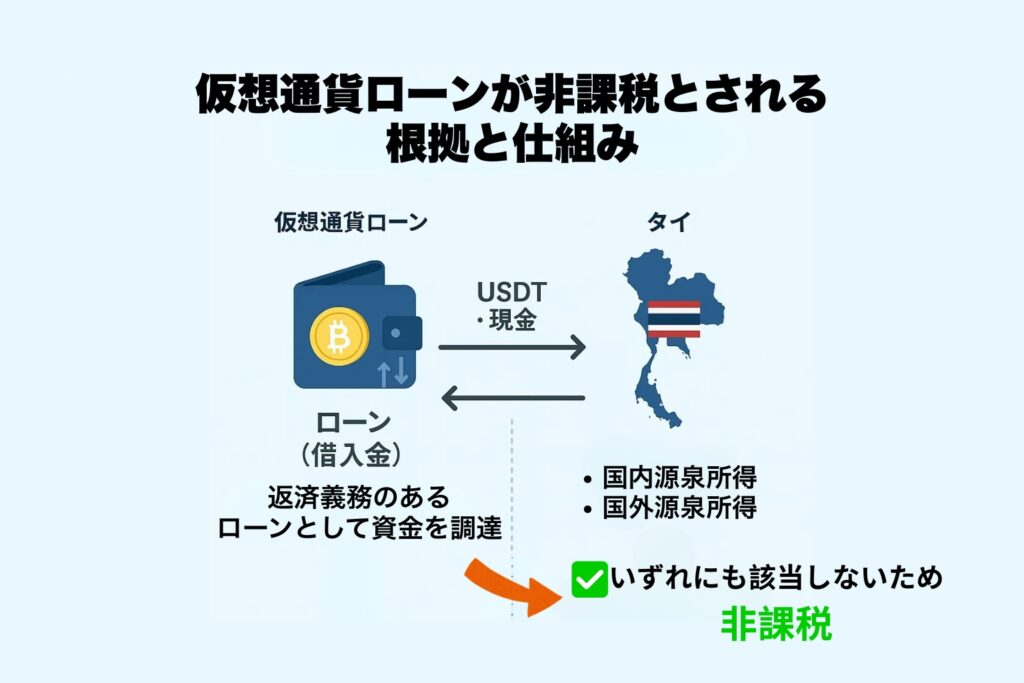

仮想通貨ローンはタイで課税されるのか?

仮想通貨ローンは、BTCやETHなどの仮想通貨を担保にしてUSDTや現金を借り入れる仕組みです。このとき、受け取る資金はあくまで「ローン(借入金)」であり、法律上は返済義務のある資金として扱われます。

タイにおける所得税法上、課税の対象となるのは主に以下の2つです:

- 国内源泉所得(タイ国内で発生した収入)

- 国外源泉所得(外国で発生した収入のうち、その年のうちにタイへ送金されたもの)

仮想通貨ローンで得た資金は、返済義務のある「借入金」であり、これらのいずれにも該当しないため、基本的には非課税と解釈されます。

実務でも、仮想通貨を担保にローンを組み、USDTを受け取ってタイの銀行へ送金・換金したケースにおいて、課税されたという事例は確認されていません(2025年時点)。

つまり、ローンという形式であれば、タイの課税範囲から外れるため、実務上も安心して利用できるというわけです。

👉 タイの税務相談サポートはこちら

タイで非課税とされる根拠と仕組みについて

仮想通貨ローンで受け取る資金は、売却による収入でも贈与でもなく、あくまで返済義務のある「借入金」です。この性質そのものが、課税対象から外れる最大の理由です。

税法上、課税される所得には「経済的利益の獲得」が必要とされますが、借入金はその利益にあたりません。特に、資金を受け取る際に所有権の移転や収益の確定がないため、税務上も“所得”として認定されにくい構造になっています。

さらに、仮想通貨ローンの場合は、担保となる資産が一定期間ロックされ、返済条件が契約上明確に定められています。このようなローン契約に基づく一時的な資金の受け取りは、タイの税制上「所得」ではなく「金融契約」として扱われるのが通例です。

加えて、実務上も税務署からの照会や申告指導が入ったケースはこれまでに確認されておらず、正しく契約と資金の出所を説明できれば、非課税として処理されることが一般的です。

誤解されやすいポイントと実務上の注意

仮想通貨ローンが非課税であることは制度上明確ですが、タイの銀行システムや税務の実務を十分に理解していないと、不必要な不安や誤解を招くことがあります。ここでは、仮想通貨ローンの活用時に特に誤解されやすいポイントと、現地での実際の対応を整理します。

✅ 「銀行口座に大きな金額が入ると税務署に報告されるのでは?」

タイには日本のようなマイナンバー制度はなく、銀行口座に高額の入金があったからといって、税務署に自動的に通報される仕組みは存在しません(2025年時点)。

ただし、100万バーツを超えるような高額な国外送金については、銀行から電話連絡が入り「何の資金か」を聞かれることがあります。これは税務目的ではなく、AML(マネーロンダリング防止)法に基づく銀行独自のリスク確認であり、通常は「ローン契約による借入資金」と説明できれば問題はありません。

✅ 「国外からの送金はすべて申告対象になるのでは?」

タイの個人所得税制度では、国外で得た所得でも「その年のうちにタイに送金されたもの」のみが課税対象となります。ただし、借入金はそもそも所得には該当しないため、これにも当たりません。

✅ 「将来的に調査が入った場合に備えるべきことは?」

万が一、銀行や税務当局から資金の出所について確認があった場合に備えて、以下の書類を準備しておくと安心です:

- 仮想通貨ローンの契約書(英語またはタイ語)

- 担保資産(BTC等)の送金履歴・入出金履歴

- ローン資金の受領ウォレット・銀行着金履歴

これらの記録があれば、ローン資金が所得ではないことを客観的に説明でき、実務上のトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ|仮想通貨ローンはタイでも安心して活用できる

仮想通貨ローンは、保有資産を売却することなく現金を調達できるという点で、多くの投資家にとって魅力的な手段です。特にタイにおいては、借入金という性質から、現行の税制上、課税対象とならないという大きなメリットがあります。

一方で、送金時の銀行からの確認や、契約・記録の保管など、最低限の実務対応は欠かせません。正しい知識と準備があれば、仮想通貨ローンはタイ国内でも合法的かつ安心して活用できる選択肢となります。

仮想通貨ローンに関するよくある質問

担保に入れた仮想通貨が暴落した場合はどうなりますか?

BinanceやNexoなどの一般的なサービスでは、担保価値が一定以下になると強制的に自動清算される仕組みが多いです。一方でEquityFirstでは、ノンリコース契約のため、担保を手放すことで返済義務を終了させることが可能です。つまり、想定外の暴落があった場合でも、借金だけが残るという事ことはありません。

審査は厳しいですか?誰でも利用できますか?

BinanceやNexoでは、アカウントを持っていれば基本的に誰でも利用可能です。

EquityFirstの場合は、一定以上の資産をお持ちの方(4BTC数枚以上)に限定されますが、その分金利や条件が圧倒的に優遇されます。申請方法はEquityFirstもシンプルにお申込み頂けます。KYC→お申込み→契約書署名→仮想通貨移管

と1-2週間内に完了します。

日本語で手続きできますか?

BinanceやNEXOは日本語UIがあり、画面の言語は切り替えられますが、直接の日本語サポートはありません。但し、UIは非常に使い勝手が良いため、直感的に操作のみで気軽にローン機能を利用できる利点もあります。

一方、EquityFirstの公式窓口は英語対応ですが、クリプトローンのアジア担当(日本人担当者)も在籍しています。ISJ経由でのお問い合わせはEquityFirstの日本人担当者と直接日本語でのご相談・申し込みを行う流れになっており、最初から最後まで日本人によるサポートが付きます。ご不明点は事前にLINEやメールでクリアにしながら進められますので、英語が苦手な方でも安心して利用できる体制になっています。

仮想通貨ローンを利用した場合、日本での税務上の取り扱いはどうなりますか?

日本において、仮想通貨ローンの利用に関する税務上の取り扱いは以下の通りです:

- 借入時: 仮想通貨を担保にして資金を借り入れる行為自体は、通常、課税対象とはなりません。

- 返済時: 返済に伴い、担保としていた仮想通貨を売却する場合、その売却による利益は「雑所得」として所得税の課税対象となります。

- 利息収入: 仮想通貨を貸し出して利息を得た場合、その利息収入も「雑所得」として課税対象となります。

この仮想通貨ローンは、お持ちの仮想通貨を担保にUSDTなどの資産を調達する「借入」に該当するため、課税対象とはなりません。

仮想通貨ローンの利用における主なセキュリティリスクはありますか?

BINANCEやNEXOなどのプラットフォームで仮想通貨ローンを利用する際には、以下のようなセキュリティリスクに注意が必要です:

- プラットフォームの破綻リスク: Celsius Networkのように、仮想通貨レンディングプラットフォームが経営破綻するケースがあり、預けた資産が返還されないリスクがあります。

- ハッキングや不正アクセス: 仮想通貨を保管するウォレットや取引所がハッキングされ、資産が盗まれる可能性があります。

- スマートコントラクトの脆弱性: DeFi(分散型金融)プラットフォームでは、スマートコントラクトのバグや脆弱性を突いた攻撃が行われることがあります。

- 詐欺やスキャム: 高利回りを謳う詐欺的なプロジェクトや、突然資金を持ち逃げする「ラグプル」と呼ばれる詐欺も存在します。

EquityFirstの場合は、ローン契約を結んだ際にこちら側が指定したウォレットに資金を送金してもらえるため、信頼するプラットフォームのウォレットを指定する事も、プライベートウォレットを利用する事も可能です。ご自身でコントロールが可能なため、上記のようなリスクは比較的低いと言えると思います。

おすすめの仮想通貨ローンサービスを比較したい方へ

「どの仮想通貨ローンサービスを使えばいいか分からない」「短期と長期でどう違うのか知りたい」という方のために、代表的なローン提供サービス3社を比較したガイドをご用意しています。

金利・LTV・契約期間・サポート体制などの違いを一覧表でわかりやすくまとめた上で、目的別のおすすめも紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

👉 仮想通貨ローン徹底比較|おすすめサービス3選関連記事